Ein weltweites Problem

Lange Zeit wurden die Ozeane ungeniert als Müllhalde missbraucht. Auch heute landet noch unvorstellbar viel Plastik und anderer Abfall in diesem wertvollen und sensiblen Lebensraum. Wir engagieren uns gegen diesen Missstand!

Müll im Meer

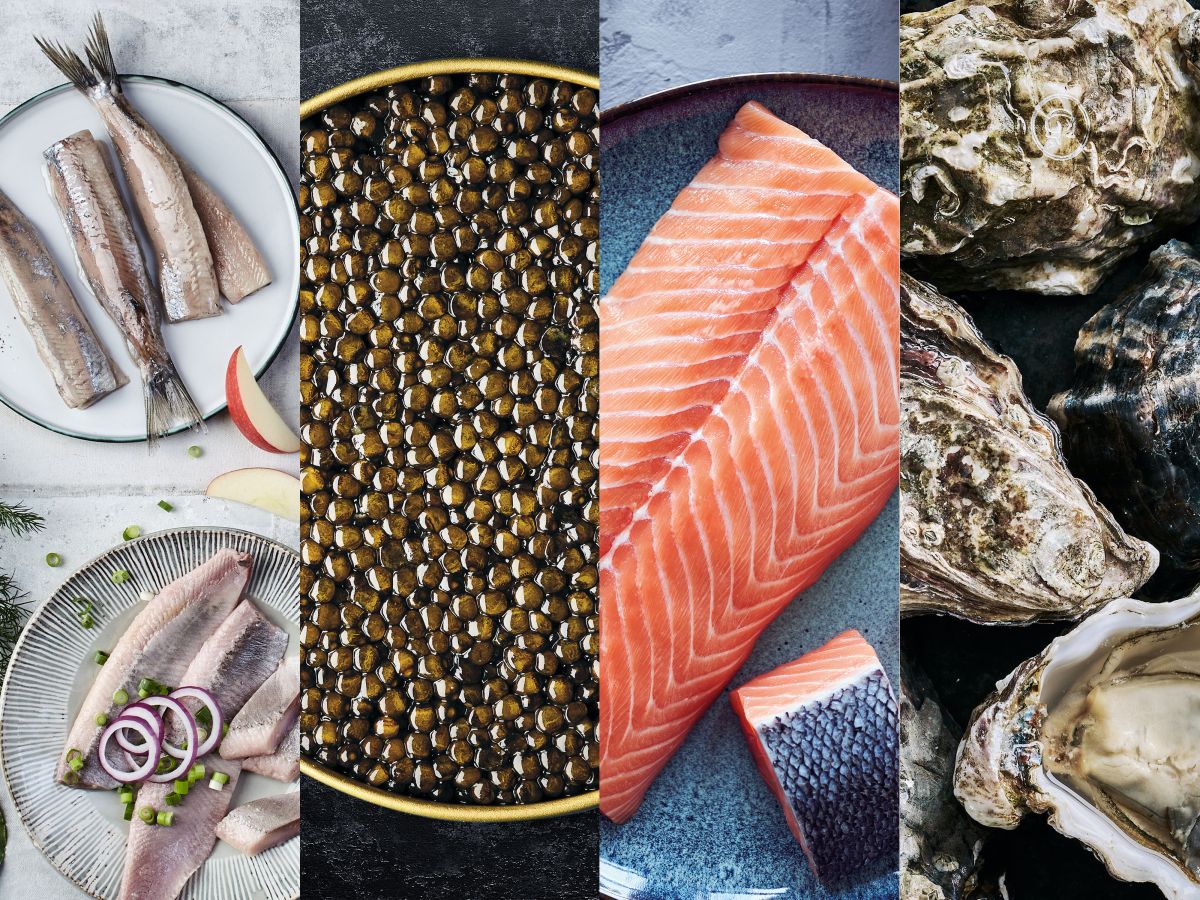

Mensch und Meer sind auf vielfältige Weise miteinander verknüpft: Ob als Nahrungsquelle in der Fischerei, über den Warentransport und Personenverkehr oder im Tourismus – wir nutzen das Meer vielfältig und intensiv. Damit einher geht auch immer die Gefahr einer Schädigung der Meere. Der Müll in den Weltmeeren ist ein besonders negatives Beispiel für den Einfluss menschlichen Wirkens auf das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt.

Deutsche See engagiert sich

Bei dem Thema Meeresmüll handelt es sich um ein gravierendes ökologisches und ökonomisches Problem, das auch an uns, die vom Fisch leben, nicht einfach vorbeigeht. Deswegen unterstützt Deutsche See als Gründungsmitglied die Arbeit des Bundesverbandes Meeresmüll, um das Bewusstsein über die Umweltrisiken durch Meeresverschmutzung zu stärken und gezielte Maßnahmen zur Eindämmung zu entwickeln. So haben 2024 in Eckernförde rund 300 Schülerinnen und Schüler im Rahmen des „International Coastal Cleanup Day“ den Strand von Müll befreit. Alle gesammelten Abfälle wurden erfasst und in eine globale Datenbank eingepflegt. Das Video zur Aktion ist hier zu finden.

Fragen & Antworten

Wie gelangt der Müll ins Meer?

- 80 Prozent des Mülls in den Weltmeeren gelangt durch landseitige Zuflüsse ins Meer – also über Wind, Flüsse und Kanäle, die den Müll an die Küsten und dann ins Meer befördern. 20 Prozent der Einträge erfolgen direkt auf dem Meer durch die Schifffahrt, die Fischerei sowie die Offshore-Industrie wie Forschungs-, Öl- und Gasplattformen.

Woher stammt der Meeresmüll?

- Der meiste Müll stammt aus kommunalen Abwässern, Auswaschungen von Mülldeponien und illegaler Entsorgung in der Landschaft sowie dem Tourismus. Flüsse und Hochwasser tragen den schwimmenden Müll dann in die Meere.

Warum ist Müll in den Meeren so problematisch?

- Die Mengen an Meeresmüll werden derzeit auf über 100 Millionen Tonnen geschätzt. Etwa Dreiviertel davon bestehen aus Kunststoffen und es kommen jährlich bis zu 6,4 Millionen Tonnen hinzu.

Was ist Mikroplastik?

Die großen Mengen sind ein Problem, ein weiteres besteht darin, dass sich Plastikmüll kaum zersetzt und für den Abbau mehrere Jahrhunderte benötigen kann. Beispielsweise braucht eine Plastiktüte 10 bis 20 Jahre, ein Styroporbecher etwa 50 Jahre und eine PET-Flasche bis zu 450 Jahre, bis sie vollständig zerfallen ist.

Hinzu kommt, dass sich der Müll zunehmend auf die Meerestiere auswirkt. Mit Netzresten können sich Tiere zum Beispiel nachweislich strangulieren. Viele Meerestiere verwechseln auch Plastikteile mit ihrer natürlichen Nahrung. Verschlucken sie das Plastik, kann dies zu inneren Verletzungen oder zum Verhungern führen. Besonders betroffen sind Seevögel, Meeressäuger und natürlich Fische. Dabei handelt es sich um mikroskopisch kleine Kunststoffpartikel, die mit menschlichem Auge nicht zu erkennen sind und etwa den Durchmesser eines Haares haben. Die Funde von Mikroplastik in Meereswirbeln, an Stränden und in Meereslebewesen sind bisher wenig erforscht. Sie entstehen durch die Einwirkung von Salzwasser, Sonne und Reibung der Wellen aus größeren Kunststoffteilen. Die winzigen Partikel lassen sich heute bereits vielerorts im Wasser, an Sandstränden und im Sediment am Meeresboden nachweisen.

Mikroplastik gelangt aber auch direkt ins Meer: Viele Kosmetikprodukte wie Peelings oder Zahnpasta enthalten bewusst kleinste Kunststoffpartikel. Bis zu 2.000 Kunstfasern aus Fleece-Kleidungsstücken, einem Veloursstoff, der meist aus Polyester oder Polyacryl besteht, gelangen beispielsweise pro Waschgang in die Meeresumwelt, da sie von den Klärwerken nicht zurückgehalten werden.

Was kann gegen den zusätzlichen Meeresmüll getan werden?

Um zu verhindern, dass noch mehr Müll in unsere Meere gelangt, müssen vor allem viele der rechtlichen Regelungen, die national und international bereits bestehen, besser umgesetzt und auch kontrolliert werden. Zudem bedarf es weltweit effektiverer Entsorgungs- und Recyclingsysteme, die den Eintrag unseres Mülls vom Land aus stoppen. Müllvermeidung beginnt aber natürlich bereits dort, wo sich beispielsweise ein Unternehmen wie Deutsche See zwischen nicht recycelbaren Einwegprodukten oder Mehrwegsystemen entscheiden kann. Bei unseren Fischtransportkisten haben wir 2006 ein sehr umweltfreundliches System eingeführt.

Jeder kann mithelfen

Einfache Tipps

✓ Müll gehört in den Mülleimer und sollte nicht achtlos weggeworfen werden.

✓ Wenn Sie langlebige Produkte kaufen, schonen Sie damit wertvolle natürliche Ressourcen und vermeiden Müll.

✓ Trennen Sie Ihren Müll, denn nur dadurch können Kunststoffe und anderer Müll überhaupt recycelt werden.

✓ Versuchen Sie auf Produkte wie Peelings, Duschgel und Zahnpasta zu verzichten, die Kunststoffe (z. B. Polyethylen) enthalten.

✓ Wenn Sie langlebige Produkte kaufen, schonen Sie damit wertvolle natürliche Ressourcen und vermeiden Müll.

✓ Trennen Sie Ihren Müll, denn nur dadurch können Kunststoffe und anderer Müll überhaupt recycelt werden.

✓ Versuchen Sie auf Produkte wie Peelings, Duschgel und Zahnpasta zu verzichten, die Kunststoffe (z. B. Polyethylen) enthalten.

Hier geht’s zum kompletten Nachhaltigkeitsbericht

Sie möchten es genauer wissen? Dann geht es hier zu unserem ausführlichen Nachhaltigkeitsbericht 2023 als PDF-Download. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie gern Ihr persönliches Feedback an verantwortung@deutschesee.de. Wir freuen uns über Ihre Nachricht!